用AI两年半,我常用到的12个思维模型

基于这些基本的初步认知,我开启了AI学习与公司转型之旅,通过两年多的学习与探索,无论是之前还保留的业务,还是目前正在进行中的AI项目,对我来说,因为AI,目前的状态是创业六年中最好的时候。

正是有了这两年多的各种探索和实践,才能和向阳在很短的时间内原创设计出一套AI课程理论体系并产品化。

因此,借着这个机会,也给大家分享和总结下,用AI两年半,我经常用到的这12个思维模型,它们对我的学习与创业帮助很大。

它们刚好对应: 发现问题 → 拆解问题 → 验证/迭代三个阶段。

一、发现问题

大部分的AI想法试验失败,不是技术不行,而是方向和问题就错了。

可以想想:我们把多少时间、金钱、精力,浪费在了错误的问题上?

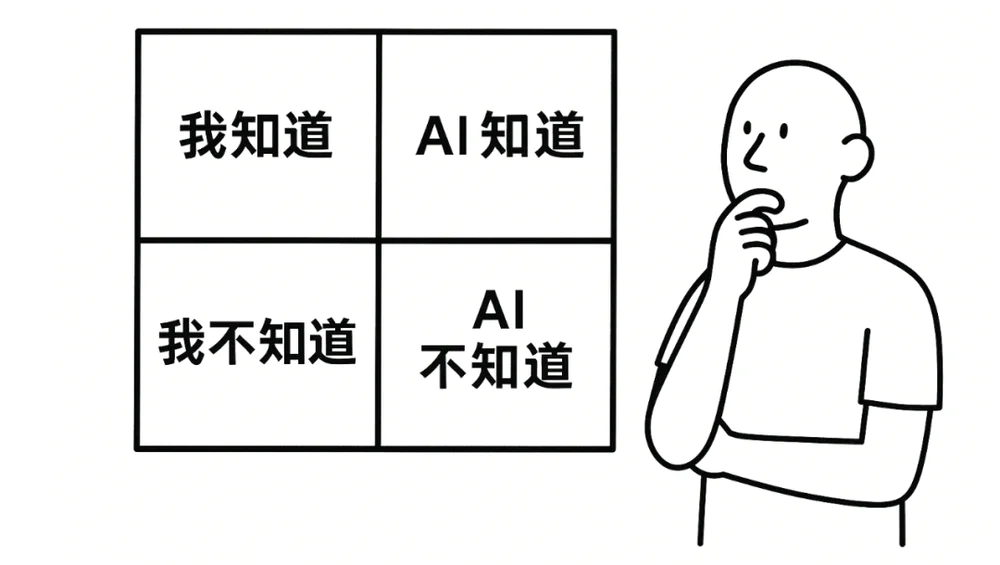

1. 乔哈里窗

理解乔哈里视窗模型,有助于我们理解边界和预期,以及不同象限中的机会。

充分实践和理解在“AI不知道”这两个象限的商业机会。

也正是因为这个沟通视窗,我对AI能力的边界才有了一个更清晰的认识,有的时候它是大哥,有的时候它是超级员工,有的时候它是实习生,有的时候它是师友。

对自己而言,尤其需要敬畏“我不知道”这个象限,以免在错误假设上反复投入。

在课程里,对于不同象限的AI使用策略设计:

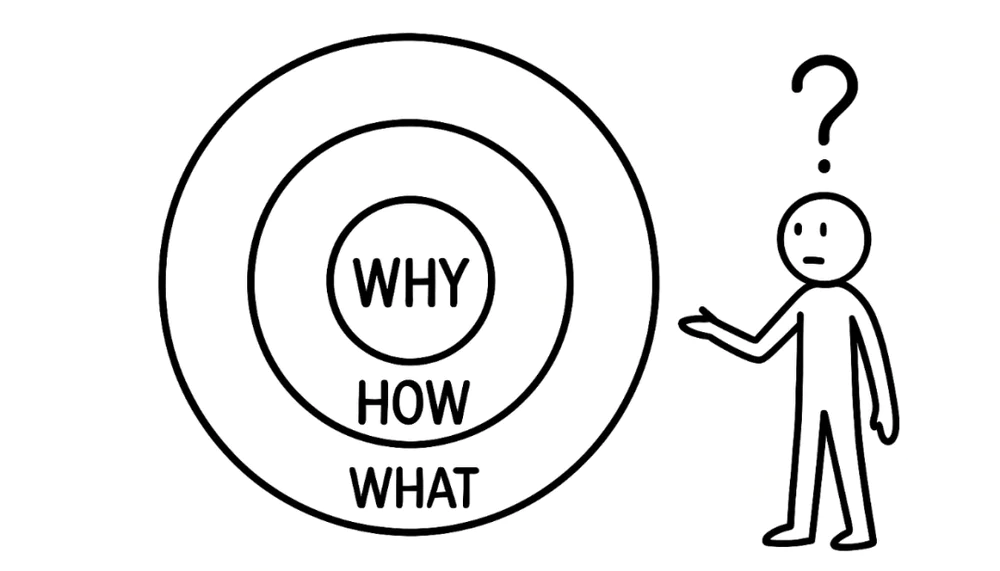

2. 黄金圈法则:先问Why

明确我们为什么要用AI做这件事?

只有目的清晰,工具才不会变成华而不实的噱头,以及可以尽量避免为了做而做的问题。

比如:通过反复追问“Why”来避免开发一个技术很酷但实际需求不大的AI产品。

3. 二八法则:锁定20%的高价值要素

把注意力集中在最关键的客户、功能或痛点上,而不是一开始就追求“大而全”,避免资源和精力浪费。

无论对于工作,还是生活,这个原则,一直高频使用。

在模型中,进行沟通与风暴时,往往也会加上这样一句,便于我快速了解核心关键信息。

4. 用户场景思维:走进真实场景

亲自体验用户流程,洞察未被言说的需求,尤其是一些自嗨似的设计。

除了亲自体验,还可以利用AI模拟用户行为,或者通过AI分析用户反馈数据,来发现潜在的新机会。

二、拆解问题

核心是把问题拆解成可执行模块或任务。

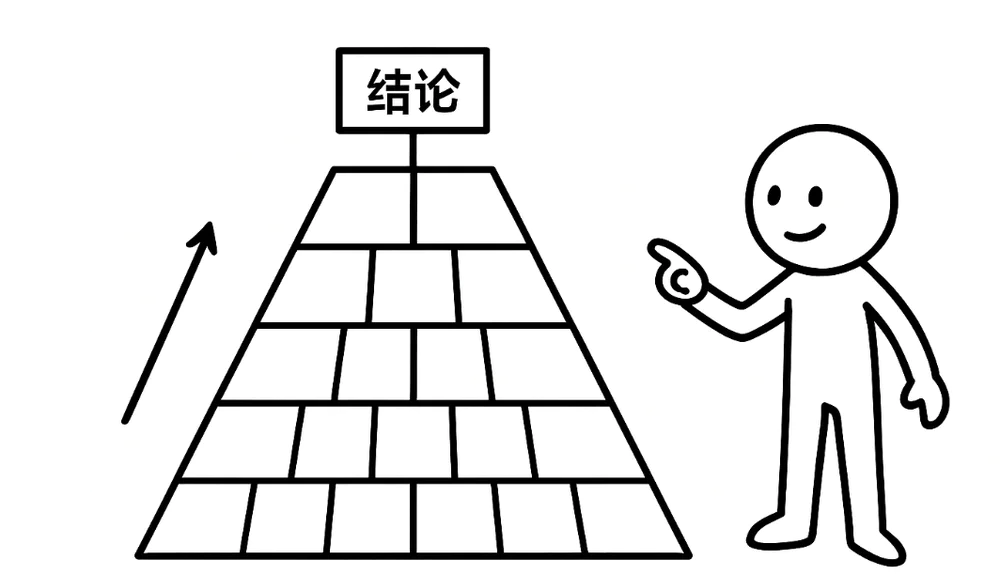

5. 金字塔原理 + MECE:结构化拆解

先给结论,再分层展开;每一层“相互独立,完全穷尽”。

这同样适用于 Prompt、业务流程或OKR的设计。

在涉及到一些项目的复杂提示词时,金字塔原理+MECE,可以更好地确保逻辑清晰、覆盖全面。

最近和向阳的OKR管理,也是基于金字塔原理,在第一版OKR中,我们穷尽目前需要做的必要工作,工作确实清晰了很多。

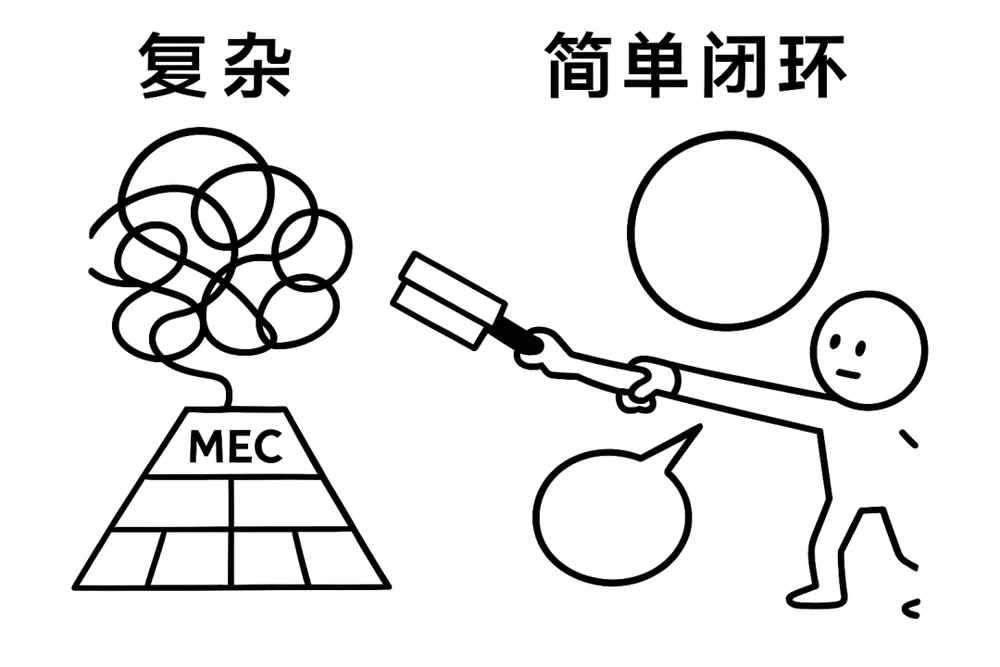

6. 奥卡姆剃刀:拥抱最简单的闭环

在多个解决方案中,优先选择能闭环且最简单的那一个,防止过度工程化、复杂化。

无论是设计OKR,还是设计产品功能,总是希望一上来就全面而复杂,想得太多,执行越难。

以OKR为例,我们基于MECE原则设计的目标与任务,通过奥卡姆可以进行大量的优化,我们也发现,做加法很容易,做剃刀有点难。

7. 第一性原理:回到本质变量

将问题分解到物理单位或数学量纲,再重新组合,经常可以产生颠覆式的新解。

这一点上,在我们设计课程时会经常用到,拆解到核心要素,基于底层原理,来设计我们的课程,就有可能达成我们长销课的目标。

在AI产品的思考上,将“效率”、“信息获取”、“决策支持”等AI的核心本质能力,作为第一性原理,重新思考业务流程或产品设计。

8. AI‑First思维:先问AI能否代劳

拆解步骤时,优先判断“这一步能否被AI自动完成或放大?”再决定人机分工,然后释放人的创造力,去做高杠杆的事。

但在前期养成思维习惯时,可以更激进一些,一切优先问下AI、这一原则应用上其实挺多的,除了个人,在工具的职能迭代上(也可以应用),比如AI客服、AI销售、AI运营等。

三、验证/迭代

通过数据驱动验证和迭代。

9. MVP思维:用一天做出60分原型

快速上线最小可行性产品,然后触达真实用户,用数据说话。

如果指标离预期相差很多,立即止损迭代,而不是陷入沉没成本陷阱。

这里的沉没成本陷阱,(我)在吃过多次亏之后得出一个结论:不要把沉没成本看作成本。

10. 迭代思维:Prompt → Output → Review → Prompt²…

小步快跑,快速闭环,比一次到位更接近最优。

在去年我们上线自研的AI客服系统后,提示词在很短的时间内就迭代了十几版。

迭代思维在我们的课程里,是一个非常重要的AI方法,最近我们的直播从第一次到第三次,我们自己也能感受到每一次的“进步”。

11. 复利思维:把最佳方案沉淀为资产

将高ROI的Prompt、脚本与自动化流程存入知识库,或固化为Agent。

这一点,对我帮助很大,尤其是高ROI的Prompt。

复利思维告诉我们,尽量多做有杠杆的事情,在AI时代,很多高杠杆的事情,可以通过AI进行组合或被进一步放大。

比如:内容+AI,软件+AI,团队+AI;这三种杠杆通过各种形式组合在一起,形成多重组合杠杆效应,会进一步提升我们的人效。

12. ROI思维:成本与收益意识

大部分人并没有成本意识,当创业后发现,没有成本意识就一定会亏很多钱,成本无处不在。

但成本这个概念,搞清楚并不容易,还有不少“成本”其实应该叫“投资”,还有不少“成本”看不见摸不着,比如时间成本与机会成本。

我写一篇随笔,给自己的时间进行定价,这样会倒逼自己把事情用在更有价值的事情上,很多时候,我们容易被一些鸡毛蒜皮的小事干扰,是因为我们缺乏时间定价的意识。

有了成本意识,就会更容易理解收益意识。

希望今天的分享,能帮你避开一些信息噪音,用最短路径把AI变成业绩加速器。